本記事で解決できる悩み

このような悩みを解決できる記事をご用意しました。

公務員は月額家賃に応じて家賃補助を受け取れ、国家公務員は最大で28,000円の家賃補助があります。

ただし、家賃補助を受け取るにはいくつかの条件があるため、条件をクリアしていないと家賃補助を受け取れません。

本記事では、「公務員の家賃補助の金額や受け取る条件」について解説し、元公務員の私が実践していた「家賃補助を最大化させるテクニック」を伝授するので、公務員の家賃補助について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

おすすめの公務員予備校・通信講座

アガルート

初学者でも安心の充実カリキュラムと、元公務員の実力派講師陣による分かりやすい講義が魅力。通信講座でありながら予備校並みの手厚いサポートを受けられます。スマホでいつでもどこでも学習でき、忙しい社会人や大学生にも最適です。さらに合格者には受講料全額返金制度もあり、コスパも抜群。今なら期間限定の割引キャンペーン実施中!公務員試験合格への最短ルートを、アガルートで掴みませんか。

スタディング

業界最安級の受講料で、経済的負担を抑えて公務員試験対策ができます。スマホ完結型の学習システムで、通勤時間や昼休みなどスキマ時間を最大活用。AI問題復習機能が苦手分野を自動判定し、効率的に実力アップできます。フルサポートコースにすると模擬面接・ES添削が無制限。圧倒的なコスパで公務員合格を目指すなら、スタディングが最適です。

伊藤塾

法律系資格の名門として、圧倒的な合格実績を誇る伊藤塾。充実した答案添削や個別カウンセリングなど、手厚いサポート体制が魅力。特に法律系科目に強く、国家総合職や裁判所職員志望者から高い支持を得ています。本気で公務員合格を目指すなら、信頼と実績の伊藤塾で万全の対策を。

目次

公務員の家賃補助とは?

公務員の家賃補助は、賃貸住宅に住む職員の家賃負担を軽減するために設けられた制度です。

正式には「住居手当」と呼ばれ、法律に基づいて支給される給与の一部となっています。

この制度の大きな特徴は勤務先からの距離に関係なく支給される点で、職場の近くでも遠くでも一定の条件を満たせば家賃補助を受けられます。

令和2年就労条件総合調査結果の概況によると、令和2年に民間企業で家賃補助を出している企業は全体の47.2%しかなく、家賃補助がもらえる公務員は福利厚生が手厚いといえるでしょう。

なお、支給額は家賃に応じて決まり、国家公務員の場合は家賃補助の上限は28,000円です。

また、家賃補助は給与と同様に課税対象となるため、実際の手取り額は支給額より少なくなる点も理解しておく必要があります。

公務員の家賃補助は法令で明確に定められているため、制度の安定性が高い点も魅力の一つでしょう。

公務員が家賃補助を受け取れる条件

公務員が家賃補助を受け取るには、複数の条件をすべて満たさなければいけません。

家賃補助は自分自身が実際に居住している賃貸住宅の場合に受け取れます。

具体的な条件として、賃貸契約書の契約者名義が本人であること、家賃を自分の口座やクレジットカードで支払っていること、そして月額家賃が16,000円を超えていることが挙げられます。

ただし、単身赴任の場合は例外的に配偶者が住む住宅も補助対象になるなど、特別なケースもあります。

また、家族が所有する住宅に住む場合は家賃補助の対象外で、国家公務員の場合は国家公務員宿舎に住んでいる場合も家賃補助を貰えません。

申請時には賃貸契約書のコピー、住民票、家賃支払いを証明する書類(通帳明細や領収書)の提出が求められるため、事前に準備しておきましょう。

私自身、不動産会社が領収証の発行を忘れていたため、家賃補助の申請に時間を要したことがあったよ!

家賃補助を受け取れる条件は自治体によって細かな違いがあるので、勤務先の規則を事前に確認しておきましょう。

家賃補助がおりない費用もある

公務員の家賃補助の対象は「賃料」のみで、その他の諸経費に対しては家賃補助はおりません。

ただし、共益費や駐車場代を家賃に含めた額で契約すれば、家賃補助の対象とできるテクニックもあるので、詳しく知りたい方は以下の「【実話】公務員が家賃補助を最大化させるテクニック」をご覧ください。

公務員の家賃補助はいくら貰える?計算方法を紹介

公務員の家賃補助は家賃の金額によって計算方法が変わります。

27,000円を境界として異なる計算式が適用されるため、それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

家賃補助の計算式

家賃が27,000円以下の家賃補助と計算式

家賃が27,000円以下の場合の計算方法は「家賃-16,000円」となり、差額が補助として支給されます。

家賃補助を受け取れる条件が家賃16,000円以上と定められているのは、上記の計算式によるものです。

家賃が27,000円以下の場合は、家賃が高くなるほど補助額も比例して増加するため、計算が分かりやすいです。

家賃が27,000円以上の家賃補助と計算式

家賃が27,000円を超える場合はやや複雑な計算式が適用され、計算方法は「(家賃-27,000円)÷2+11,000円」となり、段階的な補助体系になっています。

なお、補助額には上限が設定されており、国家公務員の家賃補助は上限が28,000円となっています。

28,000円の上限に達するのは家賃が61,000円のときで、それ以上高い家賃でも補助額は変わりません。

ちなみに、家賃補助の上限は自治体によって異なり、私の勤めていた自治体の家賃補助上限は27,000円でした。

高額な家賃の物件を選ぶ際は、家賃補助の上限を考慮して検討することが大切です。

家賃補助を貰える・貰えないパターンを解説

公務員の家賃補助はさまざまな生活状況によって支給の可否が決まるため、自分のケースがどのパターンに該当するかを正しく理解しておきましょう。

パターン別の家賃補助事情

家賃補助を貰えるパターン

家賃補助を貰えるパターンとして、同棲している場合でも賃貸契約者本人が家賃を支払っていれば補助対象となります。

また、シェアハウスの場合は一般的に生計を別にしていると思うので、それぞれが世帯主として住民登録していれば家賃補助を貰えます。

単身赴任の場合は特に優遇されており、赴任先の住居だけでなく家族が住む住居についても補助を受けられる場合があるので、各自治体の受け取り条件を確認してください。

家賃補助を貰えないバターン

親族が所有する建物に家賃を支払って居住する場合は、家賃補助の対象となりません。

また、停職期間中や育児休業中は基本給与が支給されないため、家賃補助も停止されるので注意が必要です。

なお女性職員の場合、産休中は家賃補助を受けられるので安心してください。

そして、本人と配偶者どちらもが家賃補助をもらうのは二重取りとなり処分対象となるため、夫婦や同棲相手と重複して申請しないよう気をつけてください。

どちらか一方しか家賃補助を受け取れないので、家賃補助が多く貰える方が受け取るのがいいでしょう。

家賃補助を貰うメリット・デメリット

公務員の家賃補助にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。制度を活用する前に両面を理解しておきましょう。

家賃補助を貰うメリット・デメリット

家賃補助を受け取るメリット

家賃補助を受け取る最大のメリットは、実質的に給料が増える点でしょう。

月額最大28,000円の補助を受けられるため、年間で最大336,000円もの収入増加に相当します。

この制度により住居費の負担が大幅に軽減され、浮いたお金を貯蓄や他の生活費に充てられます。

たとえば家賃50,000円の物件に住んでいる場合、約20,000円の補助を受けられるため、実質負担は30,000円程度となり家計に余裕が生まれるでしょう。

また、公務員の家賃補助は法律に基づいて支給されるため、民間企業の家賃補助と比べて制度が安定しており、将来にわたって継続される可能性が高いことも魅力です。

勤務地からの距離に関係なく支給されるため住む場所の選択肢が広がり、自分のライフスタイルに合った住環境を選べる点も大きなメリットといえます。

家賃補助を受け取るデメリット

家賃補助を受け取るデメリットとして、まず申請手続きが面倒な点が挙げられるでしょう。

賃貸契約書のコピーや住民票、家賃支払いを証明する書類など、複数の書類を準備して提出する必要があります。

また、育児休業中は基本給与が支給されないため家賃補助も受け取れず、収入が減少します。

家賃補助ありきで生計を立てていると、育児休業中など家賃手当が貰えなくなると生活に支障を来たす可能性があるので、家賃補助がなくても問題ない生活水準が好ましいでしょう。

さらに、家賃補助は課税対象となるため、実際の手取り額は支給額より少なくなります。

所得税や住民税が増加し、社会保険料の算定基準にも影響するため、見た目の金額ほど実際の恩恵は大きくない場合もあります。

【実話】公務員が家賃補助を最大化させるテクニック

公務員の家賃補助は月額家賃によって決まりますが、いくつかのテクニックを使えば家賃補助を最大化できます。

以下で、私が実践していた家賃補助を最大化させるテクニックをご紹介するので、参考にしてください。

家賃補助を最大化させるテクニック

駐車場代を家賃に組み込んでもらう

賃貸物件によって駐車場代が家賃に含まれている物件と含まれていない物件があり、家賃を駐車場代を含んだ金額にしてもらえば、家賃補助を多く貰えます。

以上の計算のように、駐車場代を家賃に組み込んでもらえれば、家賃補助を5,000円多く貰えます。

なお、賃貸物件と駐車場のオーナーが同一人物でないと成立しないので、注意してください。

共益費を家賃に合算してもらう

賃貸物件には、月額家賃とは別に建物の清掃や管理費用として共益費を支払わないといけない物件が多いですが、共益費は家賃補助の対象となりません。

そのため、共益費を家賃に組み込んでもらうことで、月額家賃が増えて家賃補助が多くなります。

このように、共益費の5,000円を家賃と合算してもらうだけで、家賃補助が2,500円も多くなります。

賃貸借契約を結ぶ際に、オーナーにぜひ交渉してみてください。

今後の公務員の家賃補助はどうなる?

物価がどんどん上がっているけど、公務員の家賃補助は上がらないの?

という思いを持っている方に朗報で、神奈川県海老名市は2025年4月から家賃補助の上限をこれまでの30,000円から38,000円に引き上げました。

▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎ニュース記事

家賃補助の上限が上がった背景には、物価高の他に海老名市内に居住する職員の減少に歯止めをかける狙いがあるそうです。

このように、各自治体の実情や金銭的余裕、また物価高などの背景から今後も家賃補助を増額する自治体が現れる可能性があるでしょう。

一般企業の中には家賃補助を貰えない企業も多い中、公務員は家賃補助を受け取れるため恵まれた雇用環境と言えるでしょう。

公務員が家賃補助を受け取る際の注意点

家賃補助を確実に受け取るためには、事前に必要な準備と制度の制限を理解しておくことが大切です。

特に書類の準備と対象外となるケースを把握しておきましょう。

家賃補助を受け取る際の注意点

必要書類を用意しよう

家賃補助の申請には複数の書類が必要になるため、事前の準備が重要です。

なお、申請後も定期的に家賃の支払い状況や契約内容の確認が行われる場合があるので、賃貸契約書や重要事項説明書は退去するまで大切に保管しておきましょう。

書類に不備があると手続きが遅れたり、追加書類の提出を求められたりします。

実際、私も不動産会社の書類作成が遅れ、申請が遅れた経験がありました。

初期費用の計算書など契約時にもらった資料も3か月程度は保管しておき、スムーズな申請手続きができるよう準備しておきましょう。

持ち家は家賃補助の対象外

国家公務員で持ち家に住んでいる場合、家賃補助は一切支給されません。

国家公務員の持ち家に対する住居手当は2009年に廃止されており、現在は賃貸住宅のみが補助対象となっています。

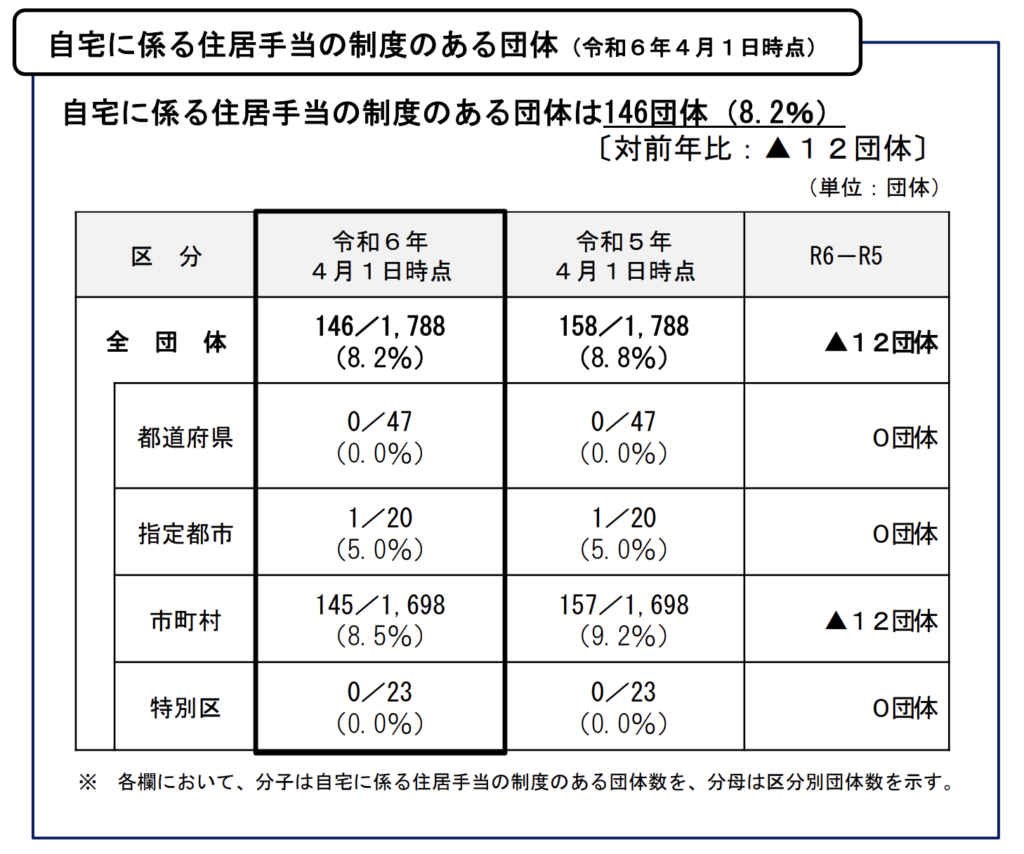

地方公務員も9割以上の自治体で持ち家に対する住居手当は廃止となっているため、家を購入する場合は家賃補助がなくなる点も考慮してください。

まとめ|家賃補助を活用して人生を豊かにしよう!

本記事のまとめ

- 国家公務員の家賃補助は最大28,000円

- 月額家賃が16,000円以上で家賃補助を受け取れる

- 家賃補助を最大化できるテクニックがある

公務員の家賃補助は、賃貸住宅に住む職員にとって非常に魅力的な制度です。

国家公務員の場合は月額最大28,000円の補助を受けることで、年間最大336,000円の収入増加に相当し、住居費の大幅な軽減が期待できます。

ただし、申請には複数の書類が必要で、育児休業中は支給停止となるなどの注意点があるのを知っておきましょう。

公務員を目指すなら、予備校・通信講座の利用がおすすめです。

実際に、私も公務員予備校を利用して消防士と警察官の試験に一発合格できました。

おすすめの公務員予備校・通信講座は以下の記事でまとめています。

-

-

公務員試験に合格するためのおすすめな予備校・通信講座を紹介

予備校名料金サポート体制合格実績二次試験対策アガルート23万円資格スクール大栄26万円スタディング10万円クレアール13万円伊藤塾30万円LEC35万円TAC34万円 ※料金は地方公務員上級相当のコー ...

続きを見る

『公務員の家賃補助』に関する質問などは、ご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です)

※いただいたコメントは全て拝見し、真剣に回答させていただきます。